「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と住家と、またかくの如し。」(方丈記・鴨長明)

「つれづれなるままに、日くらし、硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(徒然草・卜部兼好)

ふと思い立って、この2作を読みました。

1千年も前に生きていた人々にも、現代に生きる私たちと同じような喜びや悩みがあり、登場人物の様子や心情が手に取るようにわかります。裏を返せば、この2人のエッセイストたちの見識の多くは今でもそのまま通用するということです。

「この世は心の持ちようひとつで決まる」「雑事にかまけて、寸暇を惜しんで精進する心のない人は、死人も同様」「人が行動するとき、前後左右が空いていれば、体がぶつかったり塞がれたりすることがない。身の回りが窮屈だと、つぶれ、砕けることもある。同様に、精神面でも、心くばりが少なすぎて、しかも厳格だったら、他人に逆らい、他人と争って自分が傷つくことがあるが、寛容、柔軟なときは、毛すじ一本もそこなうことがない。」「自分の知恵をひけらかして、人と競争しようというのは、獣が角をつきあわせたり、牙でかみあうようなもの、つまり獣と同類の行為なのだ。…その道の真の達人は、むしろ自分の欠点を知り抜いているから、自己満足せず、他に自慢したりしない。」「人間に病はつきもので、病気に冒されれば、その苦悩は耐え難いものがある。…食、衣、住に、治療のための薬を加えて、合計4つのことが求めても得られないのを貧乏とし、この4つが欠けていないのを富んでいるとするのである。この4つ以外を求めてあくせくするのは奢りだ。この4つの条件についても多くを望まず。切り詰めて生活するならば、人間は不足を感じることはないはずだ。」・・・きりがないほど挙げられます。

どれも現代のビジネス、そして生き方にも通じることばかり。1千年も前に書かれた書物ですよ!こうしてみるとどんなにテクノロジーが発達し、便利で豊かな世の中になっても人間の本質や根源は何ら変わらないということですね。

学生時代に授業で学ばされたときは「やらされ感」いっぱいで、ただテストのために読んでいた古典。大人になって、こうして改めて読むと「こんなに面白かったのか!」と感動してしまいます。不変の真理を説くこのような書物を、1千年の時を越えて手にすることができる幸せ。現代の様々な名著と合わせて楽しみ、学ばせてもらおうと思っています。

そして、いつかこの答えは見つかるのでしょうか。~ 生まれ、かつ死んでいく人間たちよ。どこから来て、どこへ去っていくのか。たちまち移ろう仮のすみかのために何を悩んだり喜んだりして心を煩わせているのか。

「知らず、生れ死ぬる人、何方より來りて、何方へか去る。また知らず、假の宿り、誰がために心をなやまし、何によりてか、目を悦ばしむる。」(方丈記)

☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆

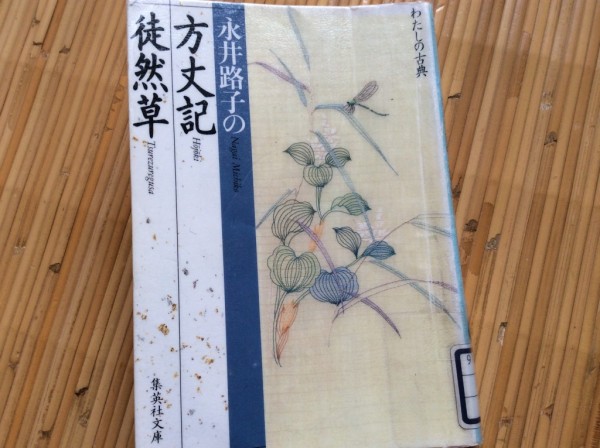

今回の現代訳はこちらの永井路子さんの著書を参考にさせて頂きました。

入門書としてはとても読みやすいので、古典初心者さんにオススメです。